知行合一的重要性

知行合一的重要性

为什么道理都懂,我们却无法做到

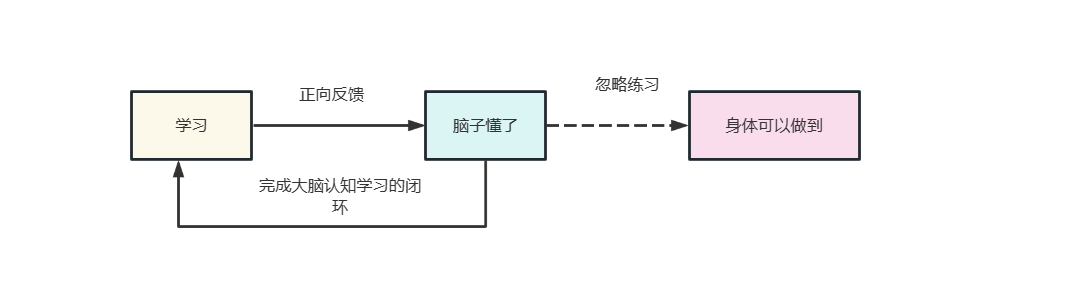

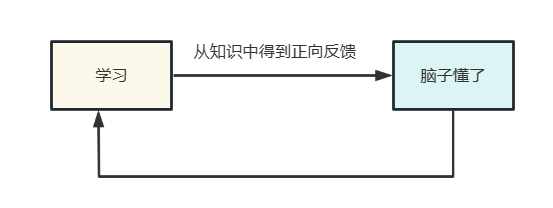

我们日常可能会遇到这种现象,明明我们看了那么多的文章、视频、书籍,道理和知识都懂了,但为什么总在需要的时候,却无法很好的运用这些知识呢?

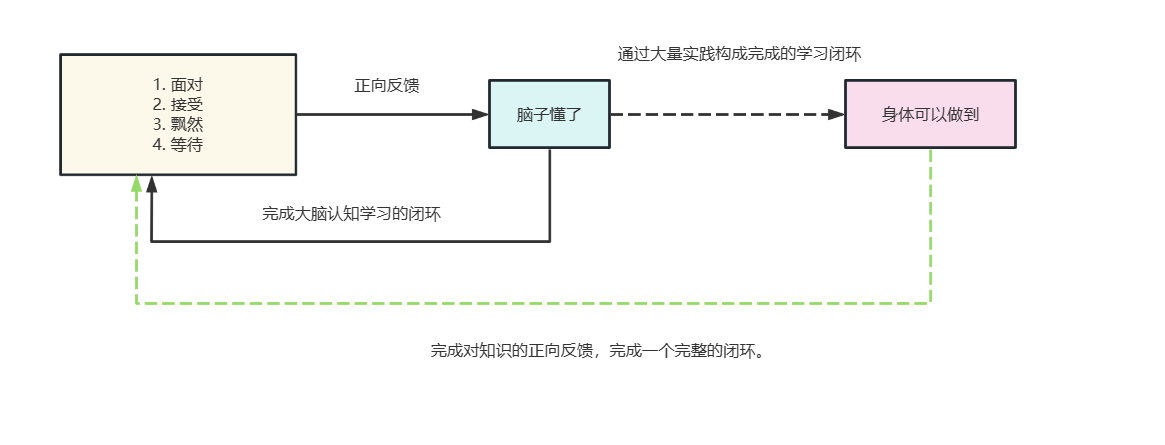

原因很简单,我们所谓的懂,仅仅是在思维层面形成的知识闭环,但这个闭环却不是完整的学习闭环。我们在这学习的过程中,漏掉了最重要的一步——实践。

知道和做到的底层原理

当我们在认知学习时大脑就会产生一种天然的错觉,认为明白了这个道理就好像掌握了这个技能。

比如:找医生或者找专业人士咨询一些心理问题之后,在得到正确的答案之后,我们就会突然明白其中的原理,在知道的那一瞬间,我们确实提升了认知,甚至也能在短时间内做到这一点。这种感觉非常美妙,仿佛就像灵丹妙药一般。我们只需在大脑中推演一番,就能体会到这个认知给自己带来的正向反馈。

这个正向反馈在当时确实是正向反馈的。然而事实是,心理问题过不了几天则又出现了,我们又开始满怀失望和沮丧,一度怀疑,之前懂得的道理是不是错觉?

似乎在这方面,我们每个人都有着很大的盲区。就是不理解大脑的学习机制。

在科学家看来,学习任何一门节能,本质都是大脑中的神经细胞在建立连接,用神经科学的术语来说就是:通过大量的重复动作,大脑中两个或者多个原来不关联的神经元收到反复刺激之后产生的强关联。

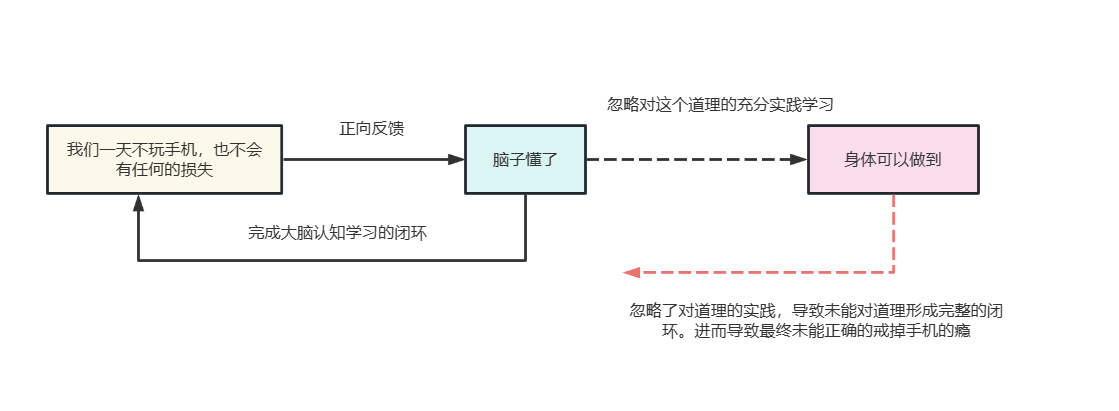

一个玩手机的例子

这一点不难理解,举个例子,假设我们选择突然明白一个道理:我们一天不玩手机,也不会有任何的损失。 此时我们大脑对这个认知一下子就清醒了,瞬间就明白了手机的危害。得到了这个及时且真实的正向反馈,我们确实有了"一天不玩手机,也不会有任何损失"的认知。但仅仅通过这一次神经元刺激,是无法达成强关联的。所以这种认知也是极其不稳定的。 最终使得我们还会把学习的事情丢到一旁,继续玩手机了。

小结:道理再好,如果不去刻意的练习,不去刺激相关神经细胞的强关联,这些美好的认知,将永远不会真正对自己产生影响。

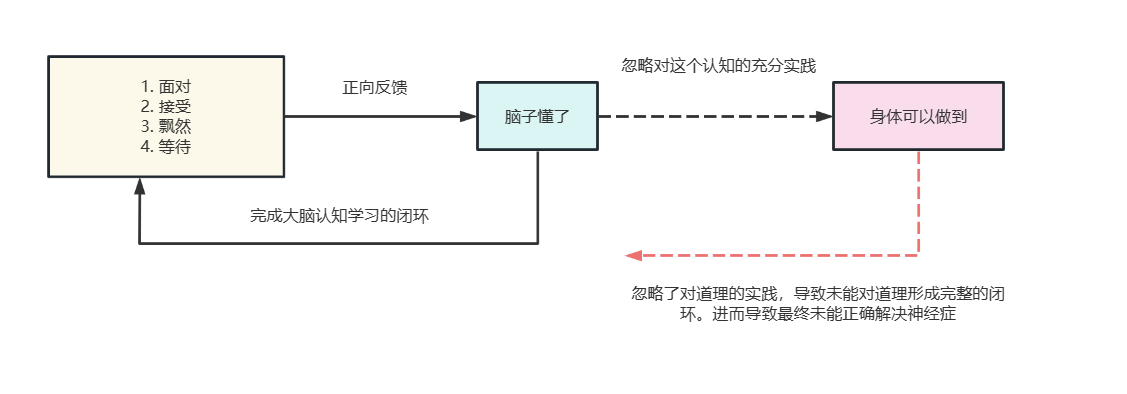

一个焦虑症认知的例子

再举个例子:《精神焦虑症的自救》一书中提到的,面对神经衰弱和躯体症状最好的手段就是要求做到以下几点:

- 面对

- 接受

- 飘然

- 等待

初次看完这本书之后会有一种完全自愈的感觉,随着时间的推移,神经症患者的症状又出现复发。患者又开始害怕。结果,很多人这时候又陷入陷入迷茫,最终陷入和神经症的无尽对抗。

但是,了解了练习的重要性之后,我们就会明白:任何知识点都必须不断的强化和实践的。

因此患者出现症状时,就必须再次想起当时所提到的那4个原则。以及围绕4个原则展开的实施方法。患者可自行翻看《精神焦虑症的自救》和自己的整理的笔记。实践、感悟之前学过的这些理论,不断不断的实践对学习完成闭环,最终从症状中走出来。

你也许会问,我们真的要学那么多知识,感悟那么多道理嘛? 其实并不需要,很多时候一个观点就足够改变你的认知,懂得百点不如去改变一点。真正的成长不是自己懂得多少道理,而是在于自己改变了多少。 仅仅知道,而不去练习,是无法形成完全的正向反馈从而形成知识的完整闭环的。

小结:

- 道理不可能很快完成实践,也不会轻松被实践。

- 面对道理都懂,却做不到的这一问题的人通常不清楚,真正做成一件事需要花费多少心力,不是把想法放在脑中盘旋就能做到的。

- 但凡真正主动做成一件事的人都知道那并不容易,无论是养成多运动的好习惯,还是每天阅读5分钟的习惯,都是漫长的过程,不可能一蹴而就。

- 所以我们要打破轻而易举就能做到的这个执念。

总结

大多数人对学习都仅仅停留在拥有和知道的阶段。却忘记了需要在真实的场景中运用他们。或者尝试了一段时间发现没有效果就果断放弃了。 实际上,从大脑的学习机制来看,无论学习还是养成任何习惯,都是大脑的神经元从少到多,从弱到强关联的一个过程。但是大家也不要则责怪自己知而不行,因为趋易避难是人的天性。这种趋向深深的刻在我们的基因里。

所以我们现在要把认知当作一个技能,知道和想通一个道理时,我们不要高兴太早,想想后面还有大量的练习和感悟,也就不会因为某次的失败的心浮气躁了。用成熟的心态包容自己,去包容自己的每一次失败,即使做不好,也要持续的输出行动力。给神经元和自己足够多的时间和耐心,让它们按照自然的规律完成认知的完整学习。